『野火』4K全国公開中

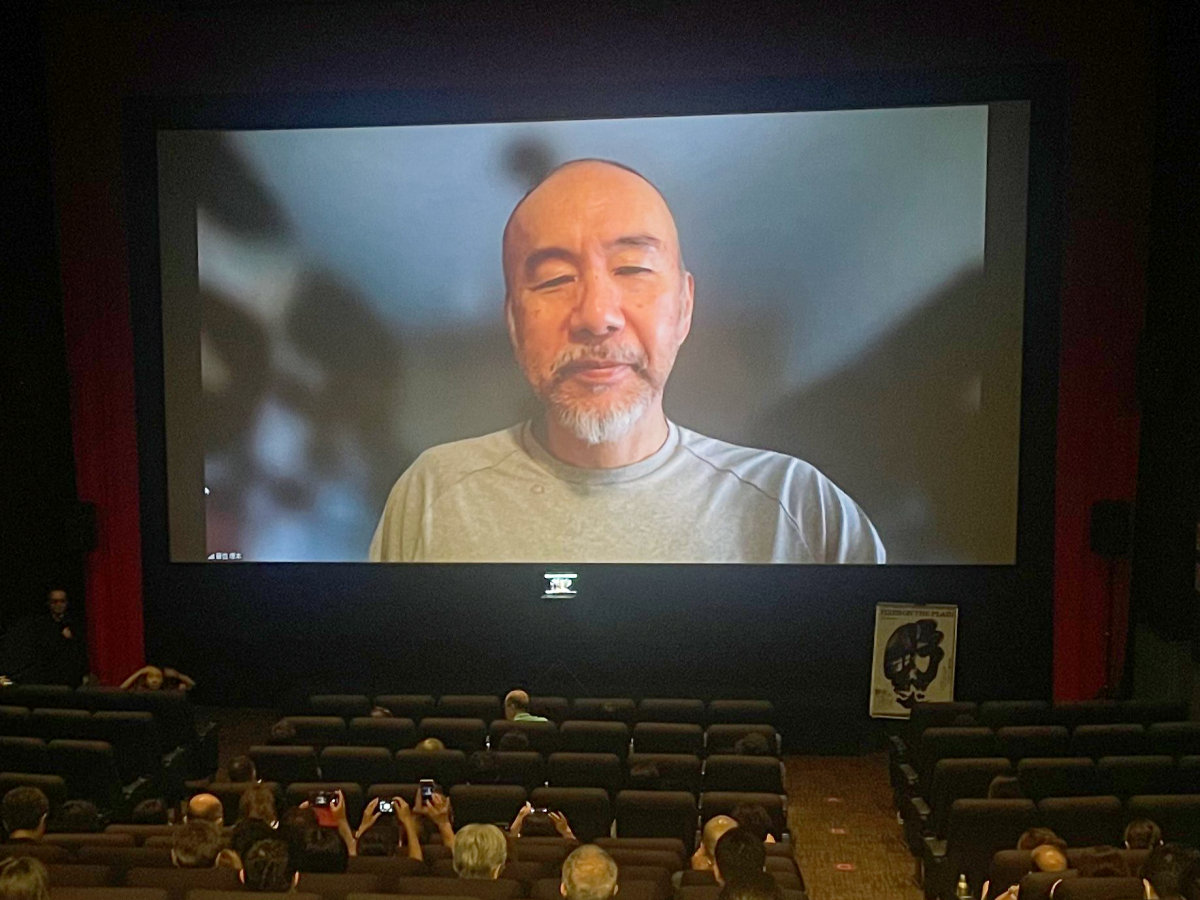

終戦80年企画『ジョニーは戦場へ行った』4Kと『野火』4Kが角川シネマ有楽町ほかで全国中。このたび、角川シネマ有楽町での市川崑版『野火』上映後に、大岡昇平の小説の映画化にこだわった塚本晋也監督がトークショーにリモート登壇しました。

塚本は、戦後 80 年という節目の今年、戦争映画を観る意義について、次のようにコメントしています。

「実際に兵隊さんとして戦争に行かれた方がかなり少なくなってきて、戦争体験を伝えていくのが難しい状況の今、戦争映画を観るのは、映像では当時のことが生々しく伝わるので、価値があることだと思っています。自分としては、戦争を司る人たちよりも、自分たち一般の、民衆の目線で描いて、お客さんに体で感じてもらう、その実感が非常に大事だと思って自分は作っていますし、そういう映画があることを望んでいます。まさに今日上映された、市川崑監督の『野火』と、 『ジョニーは戦場へ行った』は、自分の考えに合う大切な映画だと思っています」

『野火』を最初に観た時の感想を問われると、次のように語りました。

「高校生の時に、日本映画の古い名作を多く上映している映画館が銀座にあり、そこで観ました。素晴らしい日本映画がたくさんあることに気づいて、ワクワクしながらいろんな映画を観ましたが、その中でも、市川崑監督の『野火』はかなり強い印象が残った 1 本でした。高校生だった僕は 8mm 映画を作っていて、市川崑監督独特の白黒の照明技術にかなり影響を受けました。それまでは照明の存在さえ知りませんでしたが、白黒のコントラストの強い、オマージュというよりはものまねといえる、戦争をテーマにした映画を 1 本作ったんです」

当時カラーの映画がたくさんあったのに、市川崑監督版はあえてモノクロで撮ったことによる効果について、次のように考察します。

「推測になりますが、戦争の映像はドキュメンタリー映像でもモノクロが多く、映画館で流れていたニュースも大体モノクロだったので、悪い意味の生々しさよりは、ニュース映像のような、違った意味でのリアリティを市川崑監督は映画にもたらそうとされたのかなと。フィリピンの自然や風景よりは、人間が塊として生きていて、人間の塊と、人間の内面の、いろんな渦巻のような葛藤を、白と黒のコントラストで、濃い映像でくっきり描きたかったんだろうなと思います」

風景の美しさと人間の愚かさの対比については、自らの『野火』でこだわったポイントでもありますが、次のようにコメントしています。

「市川崑監督の『野火』を観て強い感銘を受けた一方で、大岡昇平さんの原作小説を読んだ時に違う映像が頭の中に浮かんで。青い空、白い雲、濃いグリーン、川、本流などの美しさがある中で、人間は泥まみれになって、愚かなこと、それは戦争なんですけど、人間として最悪のことを繰り返している。自分はフィリピンの自然の美しさと人間の愚かさの対比を原作から感じ取ったので、自分の『野火』は自主映画でお金がなくても、まずフィリピンありきだったんです。まず自然を撮ってから、それ以外のことを重ねていった。ロケ地など制作上の事情があったかもしれませんが、おそらく市川崑監督は、自然よりも状況が大事で、そこに生きる人たち、人間の葛藤に興味があられたのではないかと思いました」

市川崑監督版で印象に残ったシーンを聞かれると、次のように語りました。

「どこかの場面というよりは全体の雰囲気ですね。主観の世界で描きつつも、主人公のすぐ近くにカメラがあって、自分さえも冷静に見て周りを見回しているような印象もあって。主人公の田村は相当大変な目に遭いますが、少し冷めた目線で、少しユーモラスだと言ってもいいような客観的目線で描いているのが、全体を通して面白いなと思いました。その面白さは僕の大好きな映画『股旅』と似ていて、面白くて人間らしくていきいきとしているけど、即物的な感じで捉えている面白い雰囲気があります」

当時は作る側も観る側も戦争を知っている人たちがいたから、この描き方でも戦争の悲惨さを伝えられたのか?という質問に対しては次のように答えています。

「市川崑監督版の暴力描写は、初めて観た時は十分暴力的だと思いましたが、後になって観ると、どこかで少し抑えているのかなと思った時期もありました。当時の方々にとって戦争体験はまだ生々しすぎるので、ある一定の情報を見せるだけで痛みは十分伝わるのかなと。自分が『野火』を作った頃は、戦争の体験をした人がほとんどいらっしゃらなかったので、痛みをもっと痛烈に、ハンマーで脳天を打ち下ろすほどの衝撃がないと伝わらないんじゃないかと思って。自分もそうですけど、日々平和で頭がほわっとしてくるので、目を覚ますために暴力的にしなくてはいけないと考えました」

塚本監督は、市川崑監督の作品を展示している記念室を訪れたことがあり「当時の記事を見ると、市川崑監督の『野火』も、みんなが体験したことではなくて、当時の人でさえも、異常なこと、知らなかったことだったみたいです」と明かします。

自身の『野火』を製作した経緯を聞かれると、戦争が迫っている強い危機感がモチベーションだったことを明かします。

「市川崑監督の映画に強い影響を受けながら、大岡昇平さんの原作にインスパイアされて、自分でも作ってみたい、大岡昇平さんの世界に、フィリピンの大原野に入ってみたいという気持ちになって。10代の時に原作を読んで、20 代の時に作りたいなと思い、具体的に動き始めたのが 30 代半ばぐらいでしたが非常に大きい規模なので難しくて。40 代半ばでは、もっと具体的に、フィリピンにも行って戦争体験者の方にインタビューもして作ろうとしましたが難しかったんですね。始めの頃は、いい映画になるかもしれないが、お金がかかりすぎて予算とのバランスが悪すぎると言われた。最後の方は、僕が 50 歳過ぎた頃でしたが、そういうムードじゃなくて、ボロボロの兵隊さんが原野をさまよっている映画は不謹慎という風潮、今の時代にそんなことはやめておこうよという空気が流れ始めた時に、これはかなりまずいなと思いました。肉体で痛みを知った戦争体験者の方の痛みが薄らいでいくにつれて、痛みを知らない人たち、戦争をずっとしたいと狙っていた人たちが鎌首をもたげていくような恐怖があったので、今自分が作らないとまずいと思い、必死に作りました」

さらに、自身の『野火』は公開から毎年上映を続けて 10 年になることを踏まえ、次のように言葉を継ぎました。

「最初は終戦記念日に近い日に上映して、引き続き終戦記念日辺りに上映したいなと思いつつも、10 年やろうとは思っていなかった。次の年も不安が消えないので劇場さんに 1 館 1 館お願いして、その繰り返しで。毎年 30 館以上の映画館が協力してくれて、10 年上映を続けることができました。でも、自分の不安は消えず高まっていくばかりです。戦後 70 年経った日本が急激に戦争に近づいていっているという不安から映画を作りましたが、10 年の間に、日本だけでなく世界中に戦争の心配が広がっていって。理屈では言い表せない理不尽な、底の抜けたような世の中になったという変化を感じています。『野火』を毎年上映することで、若い人たちがこんな世界だったのかと、新しいものを発見するかのように思ってくれた人が非常に多いのは良いこと。自分のモットーは、一般の自分たちが、戦争のことを理屈ではなくて体で体験すること。ただ、世の中は全く解決しないというのは悪いことですね」

そして、塚本版と市川版のここがいちばんの違いですが、最後に次のように語りました。

「実際、戦闘で亡くなった方よりも、戦う前に飢えで亡くなった方が圧倒的に多い。当時の証言をしてくださる方に聞いても、 (人の肉を)食べたという人はいないんですね。ただ色々なことを調べると、状況的に食べる方が普通で、それが動物として当たり前のことだと思った。最初、ヴェネツィア映画祭で上映した時に、こんな人の肉を食べるなんてホラーでしょうって言われましたが、これは特殊な事件ではなく日常茶飯事。その時、飢餓状態にあった兵隊さんたちは、水牛の爪、1 番硬い石のような爪以外は、角でさえ全部食べつくしていた。“食べる”こと自体は自然の行為だが、人間の世界ではやってはいけないこと。人間がその状況を作ったのが 1 番の失敗だったと思います」

終戦 80 年企画『野火』4K 生死の境で人間が獣と化す 極限状態に追い込まれた兵士に迫る非情な選択

第二次世界大戦末期、フィリピンのレイテ島。日本の敗北が濃厚な状況下で、肺病を患った一等兵・田村は部隊から追い出され、病院からも食糧不足を理由に入院を断られます。病院の前で、田村は同じく厄介者として見放された若い兵の永松、足の負傷で歩けなくなった中年兵の安田と出会います。病院が襲撃され、一人逃げた田村は、飢えに駆り立てられるように熱帯のジャングルを彷徨い、途中、別の部隊に同行するも、米軍の一斉砲撃により他の兵士たちは全滅し…。

[作品情報]

『野火』

監督:市川崑 原作:大岡昇平「野火」(角川文庫/KADOKAWA 刊) 脚本:和田夏十

撮影:小林節雄

音楽:芥川也寸志

出演:船越英二 ミッキー・カーチス 滝沢修

1959 年/日本/105 分/モノクロ/シネマスコープ

©KADOKAWA 1959

コメントをお書きください